Service

スパーク運動療育

(児童発達支援・

放課後等デイサービス)

子どもと大人が共に心と体を動かして発達に遅れのある子どもたちの脳の発達を促します。

目次

運動で、子どもの「できた!」を育む

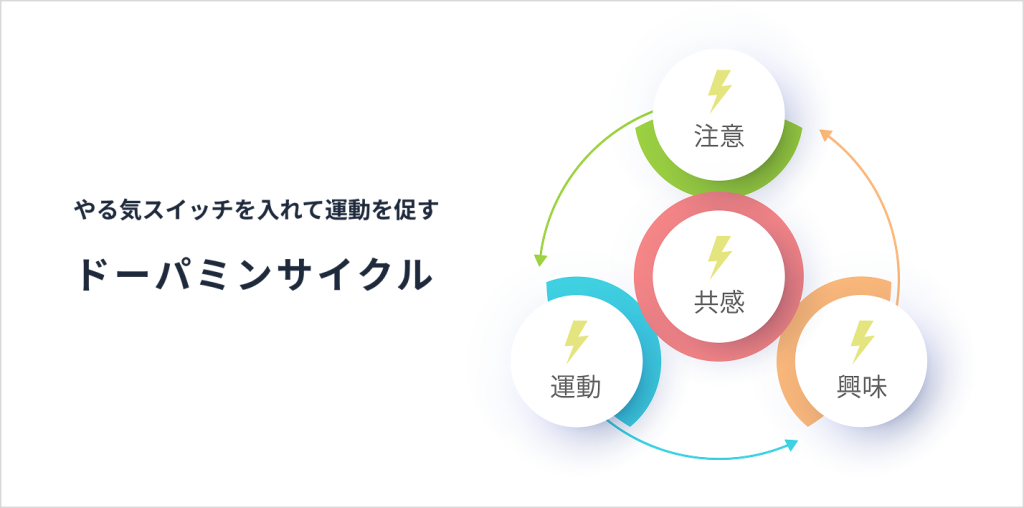

スパークでは、いわゆる問題行動に対してアプローチするのではなく、子どもの興味に合わせて療育士が感覚を刺激し、感情を豊かにしながら、遊びを通して運動へとつなげていきます。

この過程で、多様な運動と豊富なコミュニケーションを行い、常に共感的な態度を保つことで、子どもの自己肯定感を高めます。これにより、脳の「やる気スイッチ」が入り、運動機能・感覚調整・感情表現といった心身の機能が同時に向上し、一つずつ『できる』ことを増やしていきます。

スパークのコンセプト

共動・共感

子どもと大人が共に心を動かし、体を感じながら成長する。豊かな環境と適切なアプローチで、楽しく体を動かし、互いにやりとりする。

~3ヶ月あれば、どの子も変わります!~

スパーク運動療育の効果

有酸素運動 – 脳の可塑性を高める

〇 血流が増加し、脳の活動に必要なエネルギー源が供給されることで、 脳が活性化する。

〇 セロトニンなどの神経伝達物質が生成され、気分が安定する。

〇 脳由来神経栄養因子(BDNF)や神経成長因子(IGF-1)などが 生成され、脳細胞と神経回路が強化される。さらに、脳細胞の新生も促進される。

技能習得型 – 新しい脳神経回路を形成する

〇 コントロール・バランス・協調運動などを通じて、新しい脳神経回路が形成される。これらの回路は学習や記憶にも活用され、脳機能が向上する。

感覚刺激 – 脳を最も広範囲に活用する

〇脳は常に内外からの感覚情報を処理し、運動命令を出している。 環境からの刺激(特殊感覚)を受けながら、体内の筋肉を使って動く(体性感覚)ことで、脳が広範囲に活性化する。

安全性と理論

〇一般社団法人日本運動療育協会(SPARK協会)認定の運動療育士による療育を提供します。

〇 ハーバード大学医学大学院准教授ジョン・J・レイティ博士(SPARK協会特別顧問)の監修

〇 理論基盤:脳科学(SPARK)、発達心理学(DIR)

○ スパークでは、お子様の興味を起点に運動へとつなげていきます。そのため、行動を強制するようなアプローチは行いません。